5.1 Pengantar

Sebagai sebuah bentuk nyata bahasa dalam penggunaan, teks tidak hadir

dalam sebuah ruang sosial yang kosong. Kehadiran sebuah teks secara inheren

mengimplikasikan kehadiran unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain yang hadir

bersama teks tersebut disebut dengan konteks. Dengan kata lain, konteks adalah

yang menyertai hadirnya sebuah teks. Tidak ada pembicaraan mengenai konteks

tanpa ada teks. Begitu juga, tidak ada pembicaraan mengenai teks tanpa konteks.

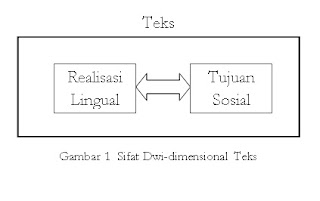

Secara sepintas hubungan teks dengan konteks telah disinggung dalam Bab

4. Bahkan, konteks merupakan implikasi langsung dari definisi teks sebagai

realisasi lingual yang memiliki tujuan sosial. Dengan kata lain, tidak adak

teks yang tidak bersifat kontekstual karena teks merupakan bentuk nyata bahasa

dalam penggunaan dan, dengan demikina, berada dalam ruang sosial (social

sphere). Oleh karena itu, hubungan antara teks dengan konteks juga

merupakan dua sisi mata uang. Hal tersebut merupakan turunan langsung dari hubungan

antara realisasi lingual teks dengan tujuan sosial teks.

Pada kenyataannya, pengertian konteks secara umum menjadi tumpah tindih

sebagaimana pengertian teks. Tumpang tindih pengertian konteks tersebut

disebabkan oleh dan merupakan akibat langsung dari kekaburan pengertian istilah

teks yang diajukan oleh para linguis sebagaimana tampak dalam pembahasan Bab 3

dan bagian awal Bab 4. Tidak mengherankan apabila pengertian konteks sering

merujuk pada teks itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat pengertian yang

tumpang tindih antara teks dan konteks sehingga posisi dan peran keduanya

menjadi kabur. Kita akan membahas permasalahan tersebut pada akhir bagian ini

setelah pengertian konteks yang dipaparkan.

Bab 4 ini akan membahas permasalahan konteks dan secara lebih mendalam

relasi antara teks dengan konteks. Permasalahan konteks ini perlu dibicarakan

untuk mempertegas pengertian teks dan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud

dengan konteks dalam kaitannya dengan pengertian teks dalam Bab 4 bagian 4.4.

Di samping itu, pembahasan yang dilakukan juga akan mendalami hubungan antara

teks dengan konteks. Dengan memahami pengertian teks, konteks, dan hubungan

keduanya, kita dapat mengetahui dengan baik apa objek, metode, dan tujuan

analisis teks

5.2

Kajian Kritis tentang Konteks

Sumarlam (2003:47)

menyatakan bahwa “konteks wacana (teks)[1]

adalah aspek-aspek internal wacana (teks) dan segala sesuatu yang secara

eksternal melingkupi sebuah wacana (teks)”. Konteks internal teks tersebut

berupa bahasa dan konteks eksternal teks adalah konteks situasi dan budaya. Untuk

dapat melihat permasalahan yang ditimbulkan oleh definisi konteks tersebut,

definisi tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar 5.

Menurut Sumarlam (2003)

Berdasarkan gambar 5,

tampak jelas bahwa konteks eksternal dan konteks internal memiliki kedudukan

yang sangat berbeda dalam hubungannya dengan teks. Konteks eksternal berdasarkan

gambar 5 tampak jelas berada di luar teks. Dapat juga dikatakan bahwa konteks

eksternal merupakan sesuatu yang berbeda dan dapat dibedakan dari teks. Sementara

itu, konteks internal berada dalam teks itu sendiri. Bahkan, dapat dikatakan

konteks internal tidak lain merupakan teks itu sendiri. Permasalahan yang

muncul adalah ketika hubungan antara teks dengan konteks internal dicemati

secara seksama.

Terdapat hubungan yang

tumpang tindih antara teks dengan konteks internal. Konteks internal adalah

aspek-aspek internal yang tidak lain adalah aspek-aspek realisasi lingual teks

itu sendiri. Konteks internal ini juga sering disebut dengan konteks

linguistik. Permasalahannya adalah jika

aspek-aspek internal teks yang berupa bahasa adalah konteks, maka teks itu

sesungguhnya adalah konteks karena teks tersusun atas aspek-aspek internalnya

yang berupa bahasa. Dengan demikian, apa bedanya antara konteks internal atau

konteks linguistik dengan teks itu sendiri? Bagaimanakah mungkin teks dapat

menjadi konteks bagi dirinya sendiri? Permasalahan tersebut muncul sebagai

konsekuensi logis dari ketidakjelasan definisi teks atau dalam definisi wacana

menurut para linguis yang telah dibahas dalam bab 3.

Untuk membahas secara

mendalam permasalahan hubungan antara konteks dengan teks, teks (IV.8) dalam

bab 4 disajikan kembali dalam (V.1).

(V.1)

a. Pembeli : Beli

b. Penjual :

Beli apa, Dik?

c. Pembeli :

Biskuat

d. Penjual :

Berapa, Dik?

e. Pembeli :

Dua

f. Penjual :

Ini

Menurut

definisi konteks yang diajukan oleh Sumarlam (2003:47), keenam kalimat dalam

teks (V.1) merupakan konteks internal. Akan tetapi, keenam kalimat tersebut

secara keseluruhan juga merupakan teks (atau wacana menurutnya). Yang menjadi

pertanyaan adalah ketika kita sedang melakukan analisis teks (V.1), kita

melakukan analisis teks atau analisis konteks. Di samping itu, manakah

batas-batas antara konteks internal dengan teksnya, sehingga kita dapat

mengidentifikasi manakah yang merupakan teks dan manakah yang merupakan

konteks?

Implikasi lebih jauh yang

diakibatkannya juga berkaitan dengan pembedaan yang selama ini dikenal dengan analisis

tekstual dan analisis kontekstual. Sumarlam (2006:22-31) menyatakan bahwa

“analisis tekstual adalah analisis wacana (teks) yang bertumpu secara internal

pada teks yang dikaji” dan “analisis kontekstual adalah analisis wacana (teks)

dengan bertumpu pada teks yang dikaji berdasarkan konteks eksternal yang

melingkupinya”. Kita ketahui bahwa baik analisis tekstual maupun analisis

kontekstual pada hakikatnya didasarkan pada konteks. Yang pertama didasarkan pada

konteks internal dan yang kedua pada konteks eksternal. Yang menjadi pertanyaan

mengapa hanya yang kedua yang disebut analisis kontekstual. Pembedaan analisis

tekstual dan kontekstual tersebut akhirnya mengisyaratkan bahwa analisis

tekstual bukanlah analisis kontekstual dan, dengan demikian, tidak berdasarkan

konteks.

Jika aspek-aspek internal

teks yang berupa bahasa merupakan konteks internal, maka analisis yang bertumpu

pada aspek-aspek internal teks secara logis juga harus dikatakan sebagai analisis

kontekstual. Tampak bahwa, sebagaimana pengertian teks, pengertian konteks juga

merupakan sesuatu yang selama ini dipandang sebagai hal yang sudah taken for granted, yakni hal yang

seolah-olah sudah kita pahami dengan jelas. Apa yang dapat kita lihat sejauh

ini adalah bahwa terdapat kekaburan apa yang disebut dengan konteks. Kekaburan

tersebut, sebagaimana selalu diingatkan dalam buku ini, disebabkan oleh

kekaburan pengertian teks dan wacana. Secara logis tentunya kita tidak dapat

menentukan konteks jika kita belum dapat menentukan teks.

Permasalahan konteks

dalam kaitannya dengan teks juga tidak dibahas secara jelas oleh Brown dan Yule

(1983), Lubis (1993), Schiffrin (1994), Eriyanto (2001), Sobur (2001), dan Rani

et. al. (2004). Mereka pada umumnya mencampurbaurkan (i) pengertian konteks

dari sebuah teks sebagai satu kesatuan seperti konteks dari teks maksimal (V.1)

dengan (ii) pengertian konteks dari teks-teks parsial pembentuk teks maksimal.

Kedua bentuk konteks tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam (i) konteks

linguistik dan konteks non-linguistik (Lubis 1993, Rani et. al. 2000), (ii)

konteks internal dan konteks eksternal (Sumarlam 2003), atau (iii) konteks

intrinsik dan konteks ekstinsik (Schegloff 1992). Kedua bentuk konteks yang

berbeda posisi tersebut, yaitu konteks dari teks maksimal dan konteks dari teks

parsial dan minimal, menurut mereka dianggap memiliki posisi yang sama, yaitu

sebagai konteks dari sebuah teks maksimal. Pengertian itu sama dengan

menyatakan bahwa, di samping konteks situasi dan budaya, konteks dari teks

maksimal (V.1) adalah teks-teks parsial dan teks-teks minimal dari teks (V.1)

itu sendiri.

Simpang siur pengertian

konteks tersebut tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan yang

ditimbulkan oleh definisi teks yang telah dibahas dalam bab 3. Saya sependapat

dengan Wood dan Kroger (2000:127) yang menyatakan konteks sebagai “information

that is outside the text being analyzed”. Akan tetapi, saya tidak

sependapat dengan Wood dan Kroger (2000:128) ketika mereka hanya menerapkan

konteks dalam pengertian ekstralinguistik seperti kelas, etnik, jender, suku,

kekuasaan, dan tatanan institusional seperti tatanan hukum. Pemahaman seperti

itu muncul karena definisi teks dipahami secara formal sehingga tidak melihat

kemungkinan teks sebagai realisasi lingual sebuah teks. Jika analisis

difokuskan hanya pada sebuah teks parsial yang terdapat dalam sebuah teks

maksimal, tentunya kita akan mendapati konteks lingustik di samping konteks

ekstralinguistik.

Pengertian konteks hanya

dalam pengertian konteks ekstralinguistik juga diajukan oleh Schiffrin

(1994:364) yang menyatakan bahwa konteks adalah

world filled

with people producing utterances: people who have social, cultural, and

personal identities, knowledge, belief, goals and wants, and who interact with

one another in various socially and culturally defined situations

Sebuah pengertian konteks yang diajukan oleh para linguis

selalu dapat dirujuk kembali pada pengertian teks yang mereka ajukan. Konteks

diartikan demikian karena teks menurut Schiffrin (1994:363) adalah “linguistic

material” sedangkan konteks adalah “envoronment in which “saying” ....

occur”. Tampaknya Schiffrin tidak menyadari bahwa “saying” atau teks

dapat terjadi dalam lingkungan teks lainnya seperti dalam sebuah percakapan

yang pada hakikatnya merupakan pertukaran teks antarpartisipannya. Meskipun

demikian, pengertian konteks menurut Schiffrin tersebut setidaknya

mengisyaratkna bahwa konteks berada di luar teks dan dapat digunakan ketika

kita berbicara tentang konteks ekstralinguistik.

5.3 Memamahi Pengertian

Konteks

Sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya, konteks merupakan unsur-unsur di luar teks yang menyertai hadirnya

sebuah teks. Itu berarti bahwa secara tegas konteks berada di luar teks. Dapat

juga dikatakan bahwa batas antara teks dengan konteks dapat diidentifikasi

dengan jelas. Pengertian dasar konteks ini sama dengan apa yang dikatakan oleh

Wood dan Kroger (2000:127) bahwa konteks adalah “information that is outside

the text being analyzed”. Manakah yang menjadi konteks hanya dapat

diidentifikasi apabila manakah yang menjadi teks juga sudah dapat

diidentifikasi.

Berdasarkan definisi teks yang

telah disajikan pada Bab 4 bagian 4.4, hubungan antara teks dengan konteks

memiliki posisi yang jelas. Teks (V.1) adalah sebuah teks maksimal dengan tiga

teks parsial dan enam teks minimal. Keenam teks minimal penyusun teks (V.1)

membentuk sebuah teks maksimal sebagai satu kesatuan berdasarkan tujuan sosial

yang dimilikinya. Meskipun setiap teks minimal dan parsial memiliki tujuan

sosialnya masing-masing, semua teks minimal dan parsial tersebut dihasilkan

untuk mencapai tujuan sosial teks maksimal (V.1). Karena diikat oleh tujuan

sosialnya untuk melakukan transaksi barang dan jasa, keenam teks minimal dan

tiga teks parsial tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh

karena itu, untuk memahami teks maksimal (V.1), kita harus memahami seluruh

teks mnimal dan teks parsial pembentuknya. Tentu saja, tujuan sosial transaksi

barang dan jasa tidak harus dicapai dengan melalui realisasi enam teks minimal

dan tiga teks parsial seperti teks (V.1). Tujuan sosial transaksi barang dan

jasa dapat dicapai dengan dua teks minimal dan dua teks parsial saja dan bahkan

sebuah teks maksimal dan sebuah teks parsial seperti tampak pada teks maksimal

(V.2) dan (V.3).

(V.2)

Pembeli :

Beli biskuat satu --- 1

(sambil memberikan uang)

Penjual : Ini -------------------- 2

(V.3)

Pembeli :

Beli biskuat satu --- 1

(sambil memberikan uang)

Penjual : (memberikan barang)

Dengan pengertian konteks

adalah yang menyertai teks dan yang berada di luar teks, kita dapat memahami

bahwa teks-teks minimal dan teks-teks parsial penyusun teks maksimal (V.1)

tersebut dapat saling menjadi konteks bagi satu dengan lainnya. Untuk dapat

memahami teks minimal (V.1.d), kita harus memperhitungkan teks minimal (V.1.a),

(V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f). Dalam hal ini, teks minimal (V.1.a),

(V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f) merupakan konteks bagi teks parsial (V.1.d).

Tanpa menyertakan teks (V.1.a), (V.1.b), (V.1.c), (V.1.e), dan (V.1.f) sebagai

konteksnya, kita tidak dapat memahami amanat teks minimal (V.1.d) ‘Berapa,

Dik?’. Akan tetapi, dengan menyertakan teks minimal (V.1.a), (V.1.b), (V.1.c),

(V.1.e), dan (V.1.f) sebagai konteksnya, kita dapat mengetahui bahwa amanat teks

minimal (V.1.d) ‘Berapa, Dik?’ adalah ‘Berapa banyak biskuat yang ingin

dibeli?’.

Meskipun amanat setiap

teks minimal yang terdapat dalam teks maksimal (V.1) dapat dipahami berdasarkan

teks-teks minimal lainnya sebagai konteksnya, apa yang dikandung seluruhnya

oleh teks maksimal (V.1) belum dapat dipahami jika belum dihubungkan dengan

konteks yang menyertai teks maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan. Kita tidak

dapat mengatakan bahwa keenam teks minimal dan

tiga teks parsial pembentuk teks (V.1) merupakan konteks dari teks

maksimal (V.1). Dengan kata lain, keenam teks minimal dan tiga teks parsial

pembentuk teks maksimal (V.1) tidak dapat menjadi konteks dari teks maksimal

(IV.1) karena teks-teks minimal dan teks-teks parsial tersebut pada hakikatnya

adalah bagian dari teks maksimal (V.1) itu sendiri. Sementara itu, konteks

adalah unsur-unsur di luar teks. Jadi, konteks dari teks maksimal (V.1)

pastilah unsur-unsur selain teks-teks yang menjadi unsur pembentuknya. Relasi

antara teks parsial dengan konteksnya dan antara teks maksimal dengan

konteksnya dapat dilihat dalam gambar 6.

Gambar 6. Relasi antara Teks (V.1) dengan Konteksnya.

Dengan demikian, tampak

dengan jelas bahwa teks dan konteks memiliki posisi yang tidak tumpang tindih.

Konteks adalah unsur-unsur di luar yang menyertai teks. Oleh karena itu,

konteks dari teks maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan adalah konteks situasi

dan budaya. Keenam teks minimal dalam teks maksimal (V.1) dapat menjadi konteks

hanya untuk teks minimal lainnya. Begitu juga, ketiga teks parsial dalam teks

maksimal (V.1) hanya dapat menjadi konteks untuk teks parsial lainnya. Keenam teks minimal dan ketiga teks parsial

tersebut tidak dapat menjadi konteks untuk teks maksimal (V.1). Karena

teks-teks minimal dan teks-teks tersebut merupakan bagian atau di dalam teks

maksimal (V.1) sebagai satu kesatuan, maka keenam teks minimal dan ketiga teks

maksimal tersebut tidak dalam posisi sebagai konteks dari teks maksmal (V.1). Memang benar bahwa untuk memahami teks

maksimal (V.1), kita harus memahami realisasi lingualnya yang berupa enam teks minimal

dan tiga teks parsial dan relasi teks – konteks di antara teks-teks minimal dan

parsial tersebut. Akan tetapi, sekali lagi enam teks minimal dan tiga teks

parsial terseut bukanlah dalam posisi sebagai konteks dari teks maksimal (IV.1)

sebagai satu kesatuan.

Dengan pengertian bahwa konteks

adalah semua informasi di luar teks yang sedang dianalisis, menjadi jelas bahwa

teks tidak dapat menjadi konteks karena keberadaan konteks berada di luar teks

yang berarti bukan teks itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian konteks yang

telah dijelaskan dalam bagian ini berbeda dari kecenderungan umum (mainstream)

yang menyatakan bahwa baik konteks internal maupun konteks ekternal merupakan

konteks dari teks maksimal. Pengertian konteks dan relasinya dengan teks yang

digunakan dalam buku ini dapat dikonfigurasikan dalam gambar 7.

Gambar 7. Konfigurasi Relasi antara Teks dengan Konteks

Hubungan yang digambarkan

dengan tanda panah (à)

dalam gambar 7 adalah hubungan kontekstual. Berdasarkan Gambar 7 tersebut,

tampak jelas bahwa teks dan konteks memiliki posisi yang berbeda dan

masing-masing dapat diidentifikasi sebagai objek yang berbeda. Dalam hal ini, konteks

selalu berada di luar objek yang disebut teks. Dengan kata lain, konteks selalu

bersifat eksternal. Deskripsi dalam Gambar 7 merupakan deskripsi abstrak yang

contoh nyatanya dapat dilihat pada gambar 6. Keduanya dapat dibaca secara

bersama. Teks maksimal (Tmaks) memiliki konteks sibu sebagai informasi yang

berada di luar teks maksimal yang sedang dianalisis. Teks maksimal (Tmaks) memiliki

realisasi lingual yang terdiri atas teks parsial (A) - (z) dan teks minimal (1)

– (n). Teks parsial (A) memiliki konteks (B, C, z) dan konteks sibu. Baik

konteks (B,C,z) dan konteks sibu berada di luar teks parsial A. Sementara itu,

teks minimal (1) memiliki konteks (2, n) dan konteks sibu. Begitu juga, konteks (2, n) dan konteks sibu

berada di luar teks minimal 1. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada bagian

dari teks yang menjadi konteks bagi dirinya sendiri sebagaimana disebutkan oleh

para linguis lain dengan istilah konteks internal atau konteks intrinsik.

5.4 Jenis Konteks

Ketika kita berbicara

tentang amanat sebuah teks, sering sekali kita meloncat menuju konteks. Kita

seolah melupakan bahwa konteks tidak memiliki arti sama sekali dan bahkan tidak

akan muncul tanpa adanya teks. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konteks ada

karena adanya teks. Begitu juga sebaliknya, teks ada karena adanya konteks.

Hubungan satu dengan lainnya adalah hubungan komplementer seperti dua sisi mata

uang. Meniadakan salah satunya berarti meniadakan yang lainnya. Oleh karena

itu, tidak pada tempatnya jika kita mengatakan salah satunya memiliki peran

yang lebih dari yang lain. Yang sesungguhnya perlu dicermati adalah bagaimana

teks berhubungan dengan konteks.

Berdasarkan pembahasan

bagian 4.1, kita mendapatkan dua jenis konteks. Dua jenis konteks tersebut

dibedakan berdasarkan tatarannya sesuai dengan yang dideskripsikan dalam gambar

6 dan gambar 7. Dua jenis konteks tersebut sama sekali tidak mempengaruhi definisi

konteks sebagai informasi di luar teks. Yang pertama adalah konteks dalam

pengertian konteks Sibu, sedangkan yang kedua adalah konteks dalam pengertian

Konteks (A-z) dan konteks (1-n). Konteks Sibu merupakan konteks untuk teks maksimal

dan juga berarti untuk teks parsial (A-z) dan teks minimal (1-n). Sementara

itu, Konteks (A-z) hanya menjadi konteks untuk teks parsial dan konteks (1-n)

hanya menjadi konteks untuk teks minimal.. Relasi antara konteks Sibu dengan

teks maksimalnya (Tmaks) membentuk koherensi kontekstual untuk teks maksimal (Tmaks),

yaitu keterpahaman teks secara kontekstual. Sementara itu, relasi antara

konteks (A–z) dan konteks (1-n) membentuk koherensi tekstual untuk teks

maksimal (Tmaks), yaitu keterpahaman teks berdasarkan realisasi ligualnya.

Penting diperhatikan

sekali lagi bahwa konteks (A–z) dan konteks (1-n) adalah konteks untuk teks

parsial dan teks minimal bukan konteks untuk teks maksimal (Tmaks). Itu

disebabkan karena teks parsial (A– z) dan

teks minimal (1-n) merupakan realisasi lingual teks maksimal (Tmaks) itu

sendiri. Dengan kata lain, teks parsial (A–z) dan teks minimal (1-n) adalah

wujud teks maksimal (Tmaks) itu sendiri. Oleh karena itu, tidak logis apabila

teks parsial (A–z) dan teks minimal (1-n) sebagai wujud teks maksimal (Tmaks)

menjadi konteks untuk teks maksimal (Tmaks) itu sendiri seperti dikonsepkan

dalam Analisis Variasi (Variation Analysis) bahwa “text itself became

a context” (Schiffrin 1994:375). Konsisten dengan pemahaman tentang relasi

antara teks dengan konteks yang tidak dapat dipisahkan, analisis teks, baik

dalam tataran koherensi kontekstual maupun tataran koherensi tekstual, selalu

bersifat kontekstual, yaitu didasarkan pada analisis terhadap teks dalam

kaitannya dengan konteks pada tatarannya masing-masing.

Dengan demikian, sejauh

ini kita dapat membedakan dua jenis konteks. Pertama adalah konteks yang

berkaitan dengan teks maksimal (Tmaks). Kedua adalah konteks yang berkaitan

dengan teks parsial (A-z) dan teks minimal (1-n). Kita tidak dapat

mencampur-baurkan kedua jenis teks tersebut karena memiliki posisi dan peran

yang berbeda. Konteks yang pertama adalah konteks situasi dan budaya, sedangkan

konteks yang kedua adalah konteks yang secara khusus untuk teks parsial dan

teks minimal. Konteks situasi dan budaya memiliki posisi di luar teks maksimal

dan, karenanya, secara otomatis juga berada di luar teks parsial dan teks

minimal. Konteks situasi dan budaya tersebut memiliki peran membentuk koherensi

kontekstual. Sementara itu, konteks yang kedua memiliki posisi yang berkaitan

dengan relasi antarteks parsial dan relasi antarteks minimal dalam sebuah teks

maksimal. Konteks tersebut memiliki peran membentuk koherensi tekstual. Konteks

yang pertama adalah konteks ekstralinguistik dan konteks kedua adalah konteks

linguistik. Akan tetapi, harus diingat bahwa konteks ekstralinguistik dan

konteks linguistik yang dimaksudkan di sini mempunyai pengertian yang sangat berbeda

dari dua jenis konteks yang telah diajukan oleh para analis wacana sebagaimana

disebutkan sebelumnya dalam bagian 5.2.

5.5 Rangkuman

Sebagai realisasi lingual

yang digunakan secara nyata dalam komunikasi, teks hadir dalam sebuah bingkai.

Bingkai yang mengemas hadirnya sebuah teks tersebut disebut dengan konteks.

Oleh karena itu, relasi antara teks dengan konteks merupakan relasi yang tidak

dapat dipisahkan. Teks sebagaimana telah didefinisikan dalam bab 4 secara

inheren mengimplikasikan bahwa tidak ada teks tanpa konteks. Akan tetapi,

sebagaimana permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam definisi teks,

berbagai pengertian konteks yang telah diajukan oleh para linguis juga memiliki

persoalan. Persoalan utama dari berbagai pengertian konteks yang telah ada

terletak pada (i) kekaburan identitas konteks dan (ii) kemungkinan konteks

mengacu pada teks itu sendiri. Dua persoalan tersebut mengakibatkan (i)

identitas konteks tidak dapat diidentifikasi dengan jelas dan (ii) konteks

dapat berupa teks itu sendiri.

Konteks di dalam bab 5

ini dengan tegas dipahami sebagai segala informasi di luar teks. Dengan kata

lain, letak konteks berada di luar teks. Itulah sebabnya konteks selalu

bersifat eksternal. Pengertian konteks tersebut memberikan identitas yang jelas

pada konteks. Identitasas konteks sebagai sesuatu yang berada di luar teks

merupakan patokan yang sangat jelas untuk melakukan identifikasi yang manakah

teks dan yang manakah konteks.Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan teks,

konteks dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak dimungkinkan mengacu pada

teks itu sendiri.

Secara umum terdapat dua

jenis konteks, yaitu (i) konteks linguistik dan (ii) konteks ekstralinguistik. Konteks

linguistik merupakan konteks yang berupa realisasi lingual, sedangkan konteks

ekstralinguistik merupakan konteks yang tidak berupa realisasi lingual. Konteks

linguistik hanya dimiliki oleh teks minimal dan teks parsial. Sementara itu,

konteks ekstralinguistik dimiliki oleh teks minimal, teks parsial, dan teks

maksimal.

[1]

Penulisan “…wacana (teks) …” berarti bahwa kata wacana merupakan bentuk asli yang

dikutip dari sumbernya dan kata (teks) adalah tambahan penulis yang dalam buku ini

termasuk dalam definisi teks. Karena wacana dan teks dalam buku sumber tidak

dibedakan, penyebutan teks dalam dua kurung (teks) dalam buku ini memberikan

pemenakanan adanya pembedaan di antara keduanya.